[조선왕조실록] 환수보고서 (1)

페이지 정보

작성자 최고 관리자 작성일14-02-19 16:52 조회5,005회 댓글0건본문

『조선왕조실록』 돌아오기까지

조선왕조실록 환수위 활동 결과 보고서

- 들어가는 말 -

조선왕조실록을 찾아서

2006년 7월 17일, 조선왕조실록 오대산 사고본 47책은 아시아나 항공으로 도쿄 나리타 공항을 떠나 93년만에 고국의 품에 안겼다. 나는 그날 공교롭게도 도쿄에 있었다. 일본 궁내청 서릉부가 소장하고 있는 조선의궤 72종의 반환문제를 협의하기 위해, 도쿄의 김순식 변호사를 만나기 위함이었다. 조선왕조실록 환수위가 공식 출범한지 4개월. 결코 짧지 않은 기간동안 우리는 세 번에 걸친 도쿄대와의 협상, 여섯 번의 일본 방문을 통해 치열한 한번의 전쟁을 치룬 느낌이었다. 함께 뜻을 모은 사람들의 뜨거운 열정과 희생이 없었으면 불가능한 일이었을 것이다. 처음 환수위를 발족하고 ‘반환운동’을 전개하려고 했을때, 대부분의 사람들은 우리를 비웃고 있었다. 어떻게 한국의 민간 단체가 감히 대일본제국의 지성, 도쿄대를 상대로 싸움을 시작한 단 말인가. 계란으로 바위치기에 불과할 것이다. 이런 시각이 대부분의 문화운동가, 언론, 심지어 우리 정부관료들에게 까지 팽배해 있었다.

그러나 나는 알고 있었다.

“진실은 언제나 상상할 수 없는 힘을 발휘한다는 것을, 그리고 혼이 담긴 계란은 얼마든지 바위를 깰 수도 있다는 것을”

실록이 되돌아 온 뒤, 우리 ‘환수위’ 사람들도 모여서 저녁회식을 했다. 이런 저런 말 끝에 누군가가 ‘ 실록 반환에 대해 우리나라 사람은 누구도 알아주지 않는다. 실록 반환운동의 주류가 누구였는지 알아주는 사람은 도쿄대 밖에 없다 ’ 고 해서 다함께 웃었다.

환수위의 활동에 비웃음을 보냈던 힘있는(?) 사람들은 ‘조선왕조실록’이 돌아오게 되자 모두 한결같이 ‘환수위’의 활동을 폄하했다. 그들의 요지는 모두 ‘자신들의 노력’이 실록반환에 큰 힘이 되었다는 것이었다.

나는 공을 다투는 모양으로 비추어 지는 것이 싫고, 나아가 굳이 그들의 주장을 꺾고 싶은 생각도 없어서 가만히 지켜 보고만 있었다. 그럼 와중에 한가지 마음에 걸렸던 것이 있다면, 반환운동을 함께했던 동지들아게 아무것도 해드릴 것이 없다는 안타까움이었다.

“조선왕조실록이 어떻게 돌아왔는지를 기록하는 것도 실록의 정신에 부합하는 일일 것입니다. 한번 생각해 보세요”

‘환수위’의 맏형격이 되어 사람들의 의견을 조정하고 격려해주던 송영한 기자님께서 자리를 끝마치며 한 말이 메아리처럼 귓전에 오랫동안 남아 있었다.

공을 내세워 자랑하는 일이 아니고, 하릴없이 숟가락만 들고 떠드는 허풍선이들의 과장을 머쓱하게 하려는 의도가 아닌 기록, 그것이야말로 ‘실록을 적어 내려간 사관의 정신’이 아니었을까?

먼 훗날 “실록이 어떻게 되돌아왔지요?”라고 묻는 누군가를 위해, 함께 고뇌하며 어깨를 걸었던 무명의 동지들을 위해, 그리고 실록이 추구해 왔던 사실로써의 기록을 위해 반환운동의 경과를 남겨두어야 하지 않을까?

사실 그런 많은 것들이 내 머릿속에 지난 몇 단간 머물러 있었다. 그럭저럭 몇 달을 생각 끝에 나는 결국 “도쿄대가 왜 실록을 돌려주게 되었는가?”라는 물음에 답하기로 결정했다.

2년전 일본 교토에서 야승(野僧)같이 살던 내게 운명처럼 다가왔던 ‘조선왕조실록 오대산 사고본’ . 일본 최고의 지성 도쿄대를 상대로 ‘실록’ 찾아오겠다고 떠들어대는 내 황당한 이야기에 귀를 기울여 주고, 격려해 주었던 지인들에 대한 감사로 가슴이 뜨거워 진다.

따라서 이글은 아무런 계산없이 ‘민족적 정의’을 추구했던 자랑스런 동지들에 대한 전언(轉言)이며, 뭉툭한 연필을 꾹꾹눌러가며 공책에 써내려간 뜨거운 가슴을 가진 사람들의 이야기이다.

2007.3

조선왕조실록환수위 간사 혜문 합장

조선왕조실록 오대산본이란?

조선왕조실록은 조선 태조에서부터 조선 철종 때까지 25대 472년간(1392~1863)의 역사를 기록, 1,893권 888책으로 만든 방대한 역사서로 현재 한국 국보 151호이자 유네스코등록 세계문화유산이다.

임진왜란이후 조선왕조는 선조(宣祖) 36년(1603) 7월부터 동왕(同王) 39년(1606) 3월 사이 유일한 현존본(現存本)인 전주사고본(全州史庫本)을 모본(母本)으로 하여 復印하고, 오대산 사고에 초본(草本) 혹은 방본(傍本)이라고 하는 교정쇄를 보관했다. 그후 계속해서 실록을 펴내는 대로 오대산사고에 봉안했던바, 조선 태조부터 『철종실록(哲宗實錄)』까지, 곧 선조(宣祖) 39년 이후 1910년 일제강점시(日帝强占時)까지의 것이 계속 오대산사고(五臺山史庫)에 봉안(奉安)되어왔다. 1909년의 조사에 의하면 당시 오대산 사고에는 철종까지의 실록 761책, 의궤 380책, 기타 서책 2,469책 모두 3,610책이 보관되고 있었다고 한다. 그러나 일본의 조선점령 이후인 1914년 조선총독 테라우찌(寺內)에 의하여, 오대산 사고 본 일체가 도쿄대학으로 불법 반출되었다.

< 오대산 사고(史庫)의 모습 - 이곳이 조선왕조실록 오대산 사고본이 보관되어 있던 오대산 사고이다. 앞쪽에 보이는 건물이 실록을 보관했던 ‘사고(史庫)’이고, 뒤쪽 건물이 왕실의 족보인 선원록(璿源錄)과 왕실 문서를 보관했던 ‘선원보각(璿源寶閣)’이다. >

조선왕조실록 오대산

사고본이 모습을 드러낸 계기

조선왕조실록 오대산 사고본은 우리의 기억속에서 완전히 잊혀져 있었다. 그 누구도 실록의 행방을 찾아 문제를 제기하지 않았다. 그러나 실록은 아주 우연한 기회에 다시 그 존재를 드러내게 되었다.

< 대한불교조계종 25교구 본사 봉선사 >

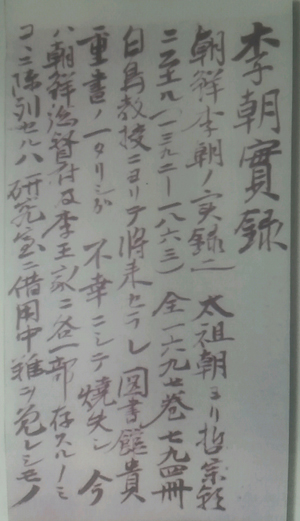

2004년 대한불교조계종 25교구 본사 봉선사는 경기북부의 사찰을 관리하는 本山으로서, 교구내 80개 사찰의 문화재 조사를 시작했다. 이 업무를 맡았던 혜문 스님은 조사과정에서 1953년도까지 봉선사에 소장되었던 ‘곤여만국전도’가 일본에 소장되어 있다는 사실을 알게 되었다. 마침 일본과 인연이 닿아 교토로 유학길에 오른 스님은 교토대 도서관과 고서점가를 돌면서 ‘한국사 관련 서적’을 열람하던 중 운명적인 서적과 마주쳤다. 혜문스님은 우연히 손에 집어들은 쓰에마쓰(末松保和)의 이조실록고략 ‘李朝實錄考略’ , 청구사초 ‘靑丘史草’ 券2, 를 보다가 조선왕조실록 오대산 사고본이 도쿄대에 소장된 사실을 알게 되었다. 매우 의아한 생각이 든 스님은 귀국후, 이 사실을 확인하기 위해 여러 학자들과 관계기관에 질의하며 조사에 착수했다.

그 과정에서 계명문화대학교 배현숙 교수가 1984년, 1988년 도쿄대 귀중서고에 가서 직접 조사한 적이 있다는 것을 알아냈다. 헤문스님은 배현숙 교수를 만나 사실관계를 질의하고, 관련 자료를 넘겨 받으면서 반환운도의 중요한 획을 긋게 되었다.

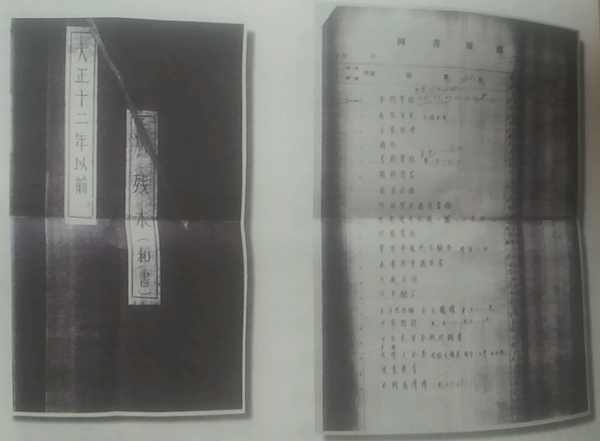

1927년 관동대지진 당시 화재로 도쿄대 도서관은 수십만권의 장서를 유실하게 된다. 그 뒤 타고 남은 귀중본을 수습하여 목록을 작성하게 되는 데, 이것이 이른바 <대정 12년이전 소잔본 목록>이다. 여기에 화재에 살아남은 조선왕조실록 오대산 사고본의 기록이 적혀 있다.

< 도쿄대 귀중서고 이조실록에 붙어 있는 메모 라벨 - 1927년 관동 대지진 당시 연구실에 대출되어 화재를 면했다고 적혀 있음. >

< 소잔본 사본 - 도쿄대 도서관의 소잔본 목록표지(좌)와 도서목록(우) >

조선왕조실록의

약탈 경위를 입증하다

일본 도쿄대가 ‘조선왕조실록 오대산본’을 소장하고 있다는 사실을 알게 된 이상, 가만히 두고 볼 수 는 없는 일이었다. 따라서 ‘조선왕조실록 오대산 사고본’의 약탈 경위를 입증하기 위해 기초 자료의 조사가 필요했다.

혜문스님은 우선 실록이 보관되어 있던 월정사에서 약탈의 경위를 입증하는 기록들을 찾아 내었다.

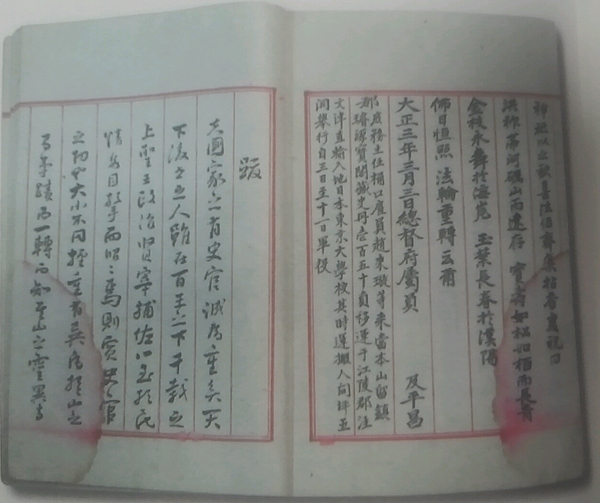

월정사 성보박물관에 보관중인 「오대산사적」은 오대산 사고본의 유출에 대해 “총독부 관원 및 평창군 서무주임 히쿠찌(桶口) 그리고 고용원 조병선(趙秉璇) 등이 와서 월정사에 머무르며 와 선보각에 있던 150짐을 강릉군 주문진으로 운반하여 일본 도쿄대학교로 직행시켰다.” 고 기록하고 있었다.

< 오대산 사적 >

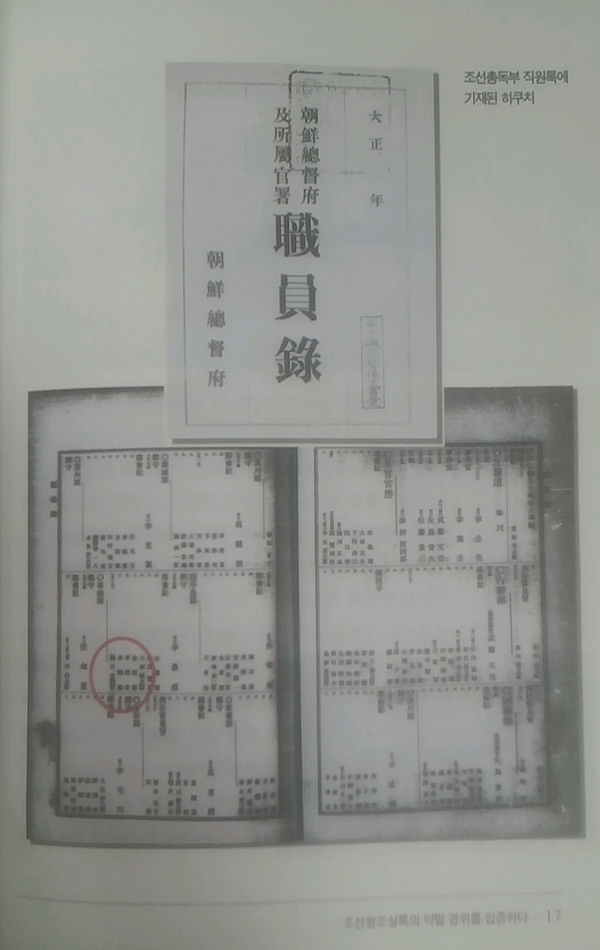

오대산 사적에 등장하는 히쿠치가 진실로 ‘조선총독부 직원’이었는가의 여부도 판별이 필요한 문제였다.

혜문스님은 <조선총독부 직원록>에 ‘히쿠치’가 평창군 서무주임으로 기재되어 있는 것을 확인, 조선총독부가 직접 개입한 불법반출임을 입증하는 동시에 ‘오대산 사적’ 의 기록으로써의 신빙성을 더욱 높일 수 있었다. 또 하나의 중요한 문서는 <사학잡지(史學雜誌)>의 발견이다. 1914년 도쿄대 역사학과 교수들이 편찬 발행한 이 잡지에는 도쿄대 교수 시라토리(시라토리)가 실록을 도쿄대로 가져온 당시의 경위를 기재해 놓았다. 이것은 일본 도쿄대가 기록한 문서이기 때문에 실록의 약탈 사실을 도쿄대 측이 어쩔 수 없이 시인할 수 밖에 없는 결정적 증거로 쓰였다.

< 조선총독부 직원록에 기재된 히쿠치 >

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.